The Neon Colony Bar - en discussion avec Samir Laghouati-Rashwan

Samir Laghouati-Rashwan, The Neon Colony Bar, ep. 1, video, 3'30'', 2020

Samir Laghouati-Rashwan (1992, FR) est tout juste diplômé des Beaux-arts de Marseille mais sa pratique, qui poursuit plusieurs axes distincts, entre installations conceptuelles, travaux d’édition sur l’image et l’archive et films dans lesquels il apparaît où met les autres en scène, est déjà assurée et résolument politique.

A l’automne il réalise et présente sur instagram deux vidéos intitulées The Neon Colony Bar, qu’il envisage comme une expérience plutôt que comme une œuvre achevée. Maniant l’ironie avec adresse, il expose, avec gentillesse et précision, le racisme ordinaire qui se cache derrière nos naïvetés et dévoile les fantasmes à peine masqués que l’on colle sur les corps, les plantes et les boissons à l’époque (post)coloniale.

Flora Fettah Nous revenons aujourd’hui sur les deux épisodes de The Neon Colony Bar, quelques mois après leur création et leur diffusion. Afin de comprendre la place que ce projet occupe dans ta pratique, je te propose que l’on revienne sur sa genèse et sur ton travail de recherche sur l’histoire des cocktails et des plantes, dites exotiques, qui les composent. Peux-tu nous raconter d’où vient cet intérêt et comment il t’a mené à ce projet ?

Samir Laghouati-Rashwan The Neon Colony Bar est parti de l’apparition d’alcools anglais ou hollandais, souvent du gin, dans des films africains, comme I Am Not a Witch de Rungano Nyoni. Dans ce film, la présence du gin est récurrente : les gens le versent devant leur porte d’entrée pour chasser les mauvais esprits. J’ai trouvé ce contraste assez intéressant car tu es dans un pays africain, mais ce que tu utilises pour te protéger c’est un alcool hollandais, qui date des colonies, qui est l’héritage des colonies. Je me suis donc posé la question de la présence de ces alcools et je me suis mis à faire des recherches sur l’histoire du gin. Assez rapidement je suis tombé sur l’histoire du gin tonic. Il a été inventé en Inde, on ne sait pas vraiment comment et par qui, il y a plein d’histoires différentes : certain.e.s disent que c’est un soldat anglais qui l’a créé dans un bar, d’autres que c’est des indiens… on ne sait pas vraiment, il n’y a pas d’histoire officielle. Mais le gin tonic était un cocktail parfait pour l’Inde car c’est une zone humide, très chaude, avec beaucoup de moustiques. Or le gin est fabriqué à partir d’une plante désaltérante, qui permet de survivre aux périodes de grandes chaleurs. Mais le plus important c’est l’eau tonique – avant que ça ne devienne une grande marque, Schweppes – dans laquelle on retrouve de la quinine qui éloigne les moustiques et tient à distance la malaria et le paludisme. Dans le même temps, je travaillais dans un bar à Arles qui faisait des cocktails et les gin tonic étaient récurrents, ce qui m’a intrigué. J’ai donc commencé une recherche sur les cocktails créés dans les colonies et, petit à petit, je me suis rendu compte que dans 80% des cas il y avait du quinquina, la plante à partir de laquelle on fabrique la quinine. Elle vient du Pérou et a été rapportée en Europe par des colons jésuites espagnol au XVIIème siècle. Après avoir été utilisée pour soigner Louis XIV en 1649, elle est passée de médecine abstraite à médecine « exacte », reconnue, et est entrée dans la science européenne et occidentale. Ce qui est drôle c’est qu’elle revient beaucoup aujourd’hui car c’est aussi la plante à partir de laquelle on fait la chloroquine. Quand j’ai appris ça, j’ai voulu acheter des graines sur internet. Ça s’est avéré être totalement impossible car, avec le COVID-19, les gens ont acheté toutes les graines pour pouvoir les planter chez elleux et se soigner avec. C’est un gros délire.

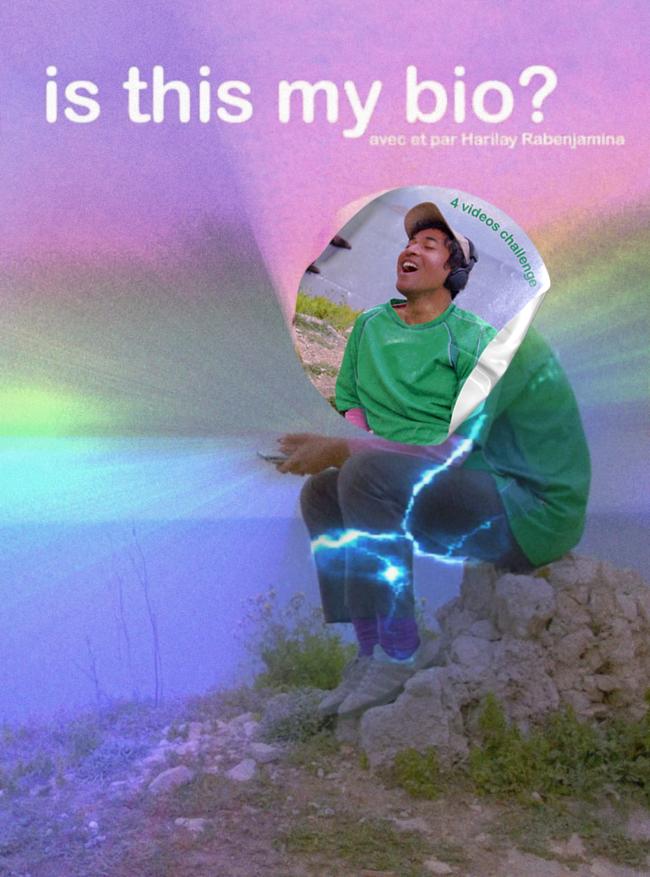

A partir de ces recherches j’ai voulu proposer une performance pour l’exposition Sur pierres brûlantes, organisée par Triangle - Astérides, centre d’art contemporain à la Friche de la Belle de Mai à l’automne 2020. Ce devait être un bar où je proposais des cocktails aux gens tout en leur racontant leur histoire mais ça n’a pas pu avoir lieu à cause des restrictions sanitaires. Je suis donc parti sur l’idée d’une série de vidéos présentant à chaque fois un cocktail par l’entremise de deux personnages fictifs, Benedict et Jane.

FF On entre donc dans le vif du sujet ! Pour ce projet, tu as fait le choix de travailler avec deux acteur.rice.s, Madison Bycroft, qui est aussi artiste, et Joël White. Pourquoi ce glissement de ta propre performance à la direction d’autres individus ? Comment as-tu travaillé ?

SLR C’était la première fois que je dirigeais des gens. C’était important de travailler avec des gens que je connais car je fais peser un poids sur elleux : ce sont deux personnes blanches et je les fais passer pour des colons qui, même s’iels sont gentil.le.s dans le film, représentent quand même ce qu’il y a de plus détestable. Madison et Joël sont des proches et on discute beaucoup de ces sujets ensemble, ce qui rend les choses plus simples. Je me suis aussi assuré auprès d’elleux qu’iels étaient ok pour jouer ce type de personnage, s’iels voulaient que je change certaines choses, etc… Et finalement, le fait de les savoir en confiance m’a permis de m’amuser sur le texte et avec ce que je leur faisais dire.

On a fait ça très vite car c’était la dernière semaine de l’exposition : j’ai tout écrit la veille et on a fait les vidéos en un seul jet. Il s’agit d’ailleurs plus d’une expérimentation et que d’un « produit fini » et totalement abouti.

Samir Laghouati-Rashwan, The Neon Colony Bar, ep. 2, video 3'30'', 2020

FF Les vidéos sont très drôles et empreintes d’ironie. Est-ce un outil fréquent dans ton travail ? à quelle(s) fin(s) l’utilises-tu ?

SLR Dans mon parler et mon rapport au réel je suis empreint d’ironie et de sarcasme. Ça ne marche pas avec tout le monde mais c’est important pour moi car c’est le moyen que j’ai trouvé pour faire passer des idées. C’est une façon pour moi d’être au milieu, de ne pas choisir entre blâmer ou adouber les gens.

J’ai voulu créer des représentations qui soient plausibles. Nous avons toutes et tous autour de nous des gens comme ceux de The Neon Colony Bar mais parfois c’est difficile d’avoir un retour critique à cause de l’affect ou parce qu’on n’a pas le bagage intellectuel pour conscientiser ce qui pose problème. J’ai voulu m’inspirer de ces personnes-là, que j’ai côtoyé aussi, qui sont présentes autour de nous, qui éprouvent une nostalgie à l’égard de la colonisation ou pour qui il s’agit de quelque chose de très banal, de familier. Donc pour moi l’ironie c’est une façon d’appuyer là-dessus mais en essayant d’être subtil. Que celles et ceux qui regardent les vidéos se disent « ah c’est vrai, ma pote ou mon pote est un peu comme ça aussi ». Je ne veux pas être dans la caricature ou l’offense car, sans être paternaliste bien sûr, le but est d’apprendre des choses aux gens, d’être dans le partage sans créer de séparation entre « nous » et « eux » ou entre « nous », tout simplement.

Finalement, le fait de rendre les personnages aussi réels a fait que parfois l’ironie n’était pas décelée par les regardeur.se.s. Certaines personnes, qui ne me connaissent pas, ont été très gênées car elles ne savaient pas où je voulais en venir, se sont demandées si je n’étais une sorte d’« allié des blancs ». Mais c’est ce que je voulais car ce sont des moments, qui lorsqu’ils nous arrivent, nous gênent beaucoup aussi car on ne sait pas forcément comment y réagir. Quand tu es dans un bar, que tu viens et que tu consommes, tu es la personne la plus invisible de la scène, alors que celles et ceux qui te servent sont visibles et gèrent donc on ne va pas les remettre en question – sur le moment en tous cas et surtout pas en public.

Cependant, le décor est un indice et un faux raccord. Il est très colonial avec les plantes tropicales, la mappemonde, les masques africains et même les habits des protagonistes. Mais il y a la bibliothèque, dans laquelle tu retrouves James Baldwin, Franz Fanon ou Hannah Arendt, et qui vient casser ça. Donc si tu regardes bien tu as ce petit signe qui te permet de dire que tout ça c’est du fake, de la fiction.

FF J’ai l’impression que dans ces vidéos, avec ce projet, tu abordes plus frontalement la colonisation et son héritage, notamment culturel. Pourquoi est-ce important pour toi de te / nous confronter à ce sujet ?

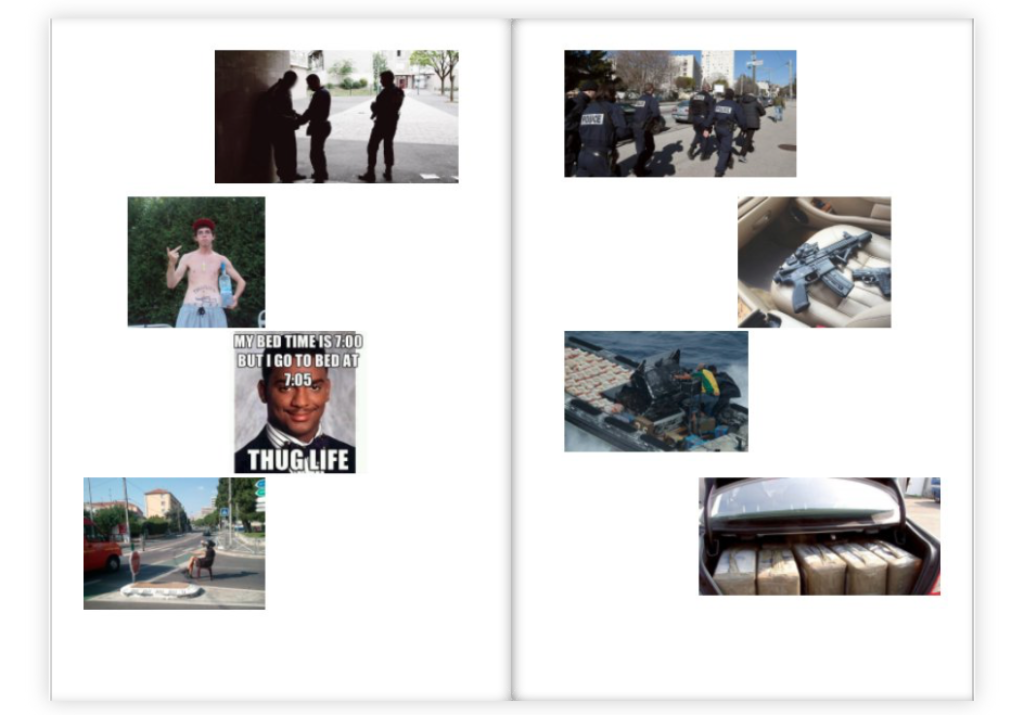

SLR La colonisation fait partie de quasiment toutes mes recherches. Quand je suis entré aux Beaux-arts, je me suis connu. Je pensais être quelqu’un mais on m’a vite ramené à ma condition de personne racisée. Du coup j’ai commencé à faire des recherches, comme, par exemple, sur les tenues vestimentaires issues de l’époque coloniale ou de l’esclavagisme : le durag qui était à l’origine un bout de coton que les esclaves portaient pour se protéger du soleil ; les bottes en caoutchouc qui n’étaient pas celles que l’on connaît aujourd’hui mais des bouts de caoutchouc tissés entre eux pour pouvoir marcher dans les marais ; le survêtement remonté sur le pied droit renvoie à l’endroit où le boulet était accroché à la cheville des esclaves, etc... Ce sont des choses présentes dans notre quotidien et que la mode se réapproprie. C’est aussi ça qui est important pour moi, aller taper là où l’on va vraiment apprendre quelque chose, pas juste aller critiquer la mode ou le monde de l’art ou même la colonisation mais aller chercher ce qui témoigne encore de cette histoire et politiser des gestes que l’on ne politise pas du tout – comme remonter son survêt d’un côté ou boire du gin tonic. Dans le même genre j’avais fait une édition à partir d’une recherche iconographique autour du mot « thug ». On le connaît communément comme venant du monde du hip-hop anglo-saxon mais il vient en réalité du mot « thags » ou « thagîs » qui était une confrérie d’assassins agissant contre l’empire colonial anglais en Inde et dont la spécialité était de tuer par strangulation. L’édition part de la définition de Tupac Shakur et expose tout un panel de ce que représente le thug, à partir d’images que j’ai collecté sur internet : en français c’est traduit par « voyou » donc l’iconographie tourne autour de ces clichés. Donc ça fait vraiment partie de mon travail depuis le départ cette question de la colonisation mais c’est des choses qui n’ont pas trop été vues. Mais effectivement pour The Neon Colony Bar, l’idée c’était de proposer quelque chose de très frontal et qui ne se cache pas de questionner ces choses-là.

Samir Laghouati-Rashwan, Thug Life, édition, 2016

FF The Neon Colony Bar est le premier jalon d’un projet artistique plus vaste, comme une phase de recherche et d’expérimentation, sur lequel tu travailles actuellement. Peut-on en parler ?

SLR Je suis parti des cocktails, j’ai découvert la plante, le quinina, et j’ai commencé à faire des recherches dessus. C’est en faisant des recherches sur la façon dont les empires coloniaux ont utilisé les plantes que je suis tombé sur le travail de Pascal Blanchard, qui a écrit de nombreux livres sur la colonisation, et sur le documentaire sur le jardin d’agronomie à Vincennes. J’ai ainsi appris que ce dernier avait été un zoo humain puis un hôpital pour soldats issus des colonies durant la Grande Guerre. C’était des informations très lourdes, pas évidentes à assimiler et je me suis dit que je ne pouvais pas faire un truc sur cette plante et cet endroit sans questionner l’histoire de cet espace. De là est partie l’idée de faire un film dans le parc, au départ sous la forme d’un voyage décolonial lors duquel un groupe de personnes s’y retrouverait pour déconstruire leur histoire. Mais petit-à-petit je me suis rendu compte que ça allait être compliqué : d’abord je ne veux pas travailler avec des gens sans les payer et je n’ai pas de budget. Ensuite, j’ai voulu redonner la parole aux plantes et ne pas tomber, une fois encore, dans un travail sur la représentation des personnes racisées, qui s’inscrit dans une certaine mouvance. Faire parler les plantes c’est aussi une façon de se protéger, moi et les miens, de ne pas nous exposer davantage. J’essaie toujours de faire un pas de côté, de chercher des gestes ou des formes futiles qui incarnent ce que ça implique sur nous-même. C’est aussi une forme de protection. Je préfère nous mettre en sécurité tout en parlant de ce qu’on vit au travers d’autres choses. Enfin il y a eu cette phrase de Samir Boumediene dans son livre La colonisation du savoir : une histoire des plantes médicinales du ‘Nouveau Monde’ (1492 – 1750) qui explique qu’on a volé le savoir des plantes et à laquelle j’avais envie de répondre en leur rendant.

Le zoo humain était un gros projet : un scénographe a pensé tout l’espace, les pavillons, les spectacles, pour que ce soit bien typique ; puis iels ont fait venir des compagnies et les gens sont venus, sans forcément savoir dans quoi iels se lançaient mais parce qu’iels étaient censés être payé.e.s. Mais les conditions sont en fait ultra mauvaises et on leur demande de rejouer leurs défaites. Donc leurs morts, leurs pertes de famille, d’ami.e.s, de proches, c’est trop dur, c’est sadique. Ça c’est un truc qui m’a marqué et dont j’étais obligé de parler. En sachant ça, je décide de donner la parole à deux plantes, à la manière d’un grand-parent avec son petit-fils ou sa petite fille, qui raconterait son histoire : nous sommes parti.e.s de là et arrivé.e.s ici, nous avons vécu et voici comment on nous a traité, etc… Le jardin est plein d’histoires et de fantômes que je voudrais faire émerger. Par exemple, il y a la « petite Capeline » qui est issue d’une tribu kanak, de Nouvelle-Calédonie, morte à cinq ans et qui est toujours enterrée dans le parc. Il y a eu plusieurs morts pendant le zoo humain, certains pays ont voulu récupérer les corps et d’autres les ont laissés.

FF Et pour construire ce projet et son contenu, tu t’es entouré d’un groupe de recherche.

SLR Exactement. Je travaille souvent sur des thématiques qui sont « à la mode » mais j’essaie de prendre mon temps pour m’y atteler : je laisse passer ce moment où c’est trendy, et je m’attache à y travailler en profondeur pour déjouer le piège de la superficialité. En m’impliquant fortement, je souhaite ne pas proposer seulement une œuvre d’art qui deviendrait inerte dans l’institution, étouffée par toutes les forces patriarcales et coloniales, mais plutôt un geste qui reste vivant. Pour ce faire, j’ai constitué un groupe de recherche qui contribue à l’écriture du film et qui interviendra à chaque fois que je le montrerai. Il y a Samir Boumediene, dont on a déjà parlé ; Jessica Saxby, qui fait une thèse sur le voyage des graines sur les bateaux durant la colonisation et qui travaille avec et sur l’artiste brésilienne Maria Thereza Alves dont c’est aussi le sujet ; et Justine Soistier, historienne et anthropologue qui travaille sur la restitution des œuvres et de l’archive. Pour moi c’est important que ce projet ne soit pas juste un regard d’artiste sur un sujet mais vraiment l’agrégation de plein de choses enrichies par plein de personnes venues de mondes différents. C’est ainsi qu’il sera le plus juste possible et qu’il reste dans le temps, sans superficialité. Par ailleurs, c’est aussi important de le garder actif après le film aussi et que ce soit aussi un engagement politique de la part des institutions que d’accepter de montrer le film accompagné d’une conférence à chaque fois. Ça permet aussi de rémunérer les membres du groupe et de continuer à être ensemble pour partager et ne pas juste utiliser leurs connaissances.

Samir Laghouati-Rashwan, ADN, vidéo, 2017-2021 (image extraite)

FF Et, dernière question, travailles-tu sur d'autres projets à part celui que nous venons d'évoquer?

SLR Oui, j’ai sorti il y a quelques semaines une sorte de balade sonore qui est la version audio des entretiens que j’ai menés pour mon mémoire de fin d'étude sur le cabrage, le Y, la roue arrière. Ça s'appelle Tu Cross ? et c'est une publication en deux parties : une recherche iconographique qui va de l'antiquité à nos jours en passant par le portrait équestre, notamment celui de Napoléon peint par Jacques Louis David. J'ai tenté de déjouer les algorithmes Google en allant chercher des représentations que l'on ne trouve pas facilement, comme celles des femmes à cheval ou à moto et des hommes extra-occidentaux. La deuxième partie est une série de voix qui répondent à la question : « Que vous évoque le cabrage ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ? » C'est une pratique ultra controversée, illégale, certains.es vont en prison pour ça, d'autres meurent durant des barodes ou sont tué.e.s par les forces de l'ordre. C'était important pour moi de ne pas donner mon avis sur le sujet mais de proposer des formes ouvertes qui puissent créer une sorte de nuancier de ce que représente le cabrage, sans tomber dans le fantasme et l’idéalisation.

Et en ce moment je monte un film perdu en 2017, ADN, dans lequel je confronte des images de films hollywoodiens dépeignant l'homme arabe comme une personne violente, vile, vicieuse et / ou stupide, avec l’image d’un pot en train de tourner, en référence au mythe du potier créateur qui façonna le monde en sept jours. Façonner c'est répéter un geste jusqu'à faire prendre la forme voulue à une matière, le cinéma américain et d'autres pays occidentaux ont façonné beaucoup de représentations et forgé de nombreux stéréotypes dans un but politique : l'Arabe, la Femme, le Noir, l'Indien, le Gay, l'Asiatique, etc... Le titre du film vient d’une remarque de Jack Valenti, lobbyiste, conseiller à la Maison Blanche et président de la Motion Picture Association of America, qui dit lors d'un discours : « Washington et Hollywood ont le même ADN ». Par dessus, je lis un texte que j’ai écrit. J’ai beaucoup hésité sur la personne que l’on devait entendre : une femme ? Un homme ? Moi ? mais finalement je m’en suis chargé et j’en suis content.

Samir Laghouati-Rashwan, Tu Cross ?, podcast, 8'30'', 2021

Traduction français - anglais : Bea Bottomley

La bibliographie de Samir & Flora

Chaque entretien est rythmé par un échange, une discussion où l’autrice et l’artiste échangent idées et références qu’iels affectionnent. Toutes ne peuvent être restituées au cours du texte, ce qui ne nous empêche pas d’avoir envie de les partager avec vous.

- Rungano Nyoni, I Am Not A Witch, 2017

- Franz Fanon, Peau noire, masques blancs, 1952

- Hannah Arendt, L’impérialisme, 1951

- James Baldwin, Chassés de la lumière : 1967 - 1971, 1972

- Samir Ramdani, Black Diamonds, 2014

- Pascal Blanchard, Zoo humains. De la Vénus hottentote aux reality shows, 2002

- Pascal Blanchard, Sexe, races & colonies. La domination des corps du XVe siècle à nos jours, 2018

- Samir Boumediene, La colonisation du savoir. Une histoire des plantes médicinales du ‘Nouveau Monde’ (1492 – 1750), 2016

- Jessica Saxby, A Botany of History: Plants, Seeds and Philosophies of Memory, 2020

- Abdessamad El Montassir, Résistance Naturelle, 2016

- Arne Saatkamp, Institut Méditerranéen de Biodiversité et d’Ecologie

- Ghita Skali, Ali Baba Express, 2018 – en cours

- Sut Jhally, Real Bad Arabs : How Hollywood Vilifies a People, 2006